思い立ったら学習スタート!

今から始められる旬なコースをご紹介!

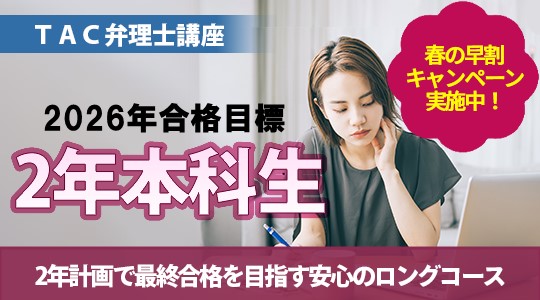

2026年合格目標

| 春の早割キャンペーン初学者対象 短答対策必須論文対策 2024年4月開講 |

2025年に短答試験、2026年に必須論文試験の合格を目指す安心の2年コース 1年目は短答試験対策、2年目は必須論文試験対策と合格目標年度を分けて学習するロングコース。 |

|---|

2025年合格目標

| 春の早割キャンペーン初学者対象 短答対策必須論文対策 2024年4月開講 |

2025年に短答・必須論文試験の同時合格を目指すコース 全87回と学習効率を追求したカリキュラム構成となっているため、週1回~2回(1日2コマ)で学習することができるTACの最速合格コース。 |

|---|

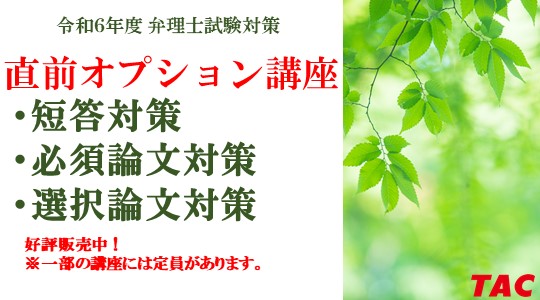

2024年合格目標

|

初学者・経験者対象短答対策必須論文対策選択論文対策

随時受講可 |

TACの【直前対策】で、弁理士試験対策を万全に!弱点補強にご活用ください。 多くの受験生が苦手にしている論点や短時間でポイントをまとめた短答対策講座や必須論文対策講座、選択論文対策講座をご用意しました。 |

|---|

| 短答対策

2024年4月開講 |

短答式試験超直前期に短答が苦手な受験生が本試に対応できるようになる、短期集中のハードな特訓ゼミ 受験生をハードに徹底的に鍛えるゼミです。 短答式試験までの日数が限られているので、短期間に数多くの問答をして、条文力を強化します。 |

|---|

| 必須論文対策

2024年4月開講 |

短答過去問を論文的視点で解く!答案構成力・答案執筆力を向上! 論述の基本的なテンプレートを形成し、法的思考力を養成します。 |

|---|

|

初学者・経験者対象選択論文対策

随時受講可 |

選択論文科目の民法をTACオリジナルカリキュラム〈たどる学習法〉で攻略 試験範囲が膨大に思われがちな民法ですが、TACオリジナルカリキュラム<たどる学習法>により効率的に民法を攻略できるコースです。合格に必要な知識をインプットする基礎から学習し、着実に合格レベルへと引き上げます |

|---|

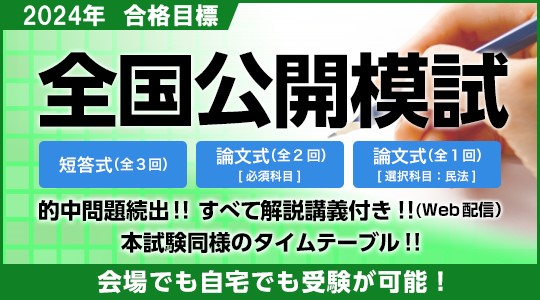

| 初学者・経験者対象短答対策必須論文対策選択論文対策

|

本番さながらの環境で本試験の予行演習をしよう! いよいよ目前に迫った2024年度の弁理士短答式試験・論文式試験。公開模試は、本番さながらの環境で今の実力を確認することができます。普段は会うことのない全国のライバルと比較しながら自分の弱点を知ることができるチャンスです。 |

|---|

コース選びガイド ~質問に答えて、自分に合った最適なコースを見つけましょう!~

どのようなコースをご希望ですか?

- 初学者対象コース

- 受験経験者対象コース

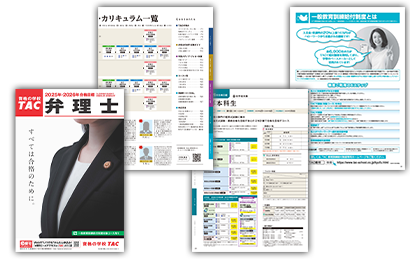

デジタルパンフレットを閲覧する

紙と同じ内容のパンフレットを、パソコンやスマートフォンから、郵送を待たずにいますぐご覧いただけます。

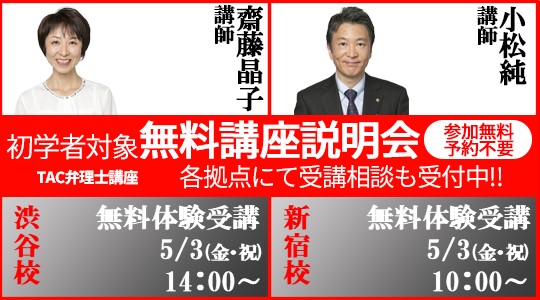

おうちでTAC

Webで講座説明会&無料体験入学

視聴後のアンケートに答えると、

入会金¥10,000免除券をプレゼント!

TACは2023年度弁理士試験でも

多くの合格者を輩出しました!

最少の努力で最大の効果を発揮するTACの講義・答練・公開模試等により、

多くの合格者を輩出しています。合格した方の喜びの声をご紹介します。

TACだからできた

戦略的カリキュラム

-

ハイブリッド学習を取り入れた基本講義

短答⇔論文ハイブリッド学習を

取り入れた基本講義で、圧倒的な学習効率UPが臨めます。短答⇔論文ハイブリッド学習システムは、1回のインプットで短答からのアプローチと論文からのアプローチという同時論点学習ができます。

弁理士は知的財産権のスペシャリスト

弁理士は、知的財産権のスペシャリストとして、発明などをした者の権利を守る代理人です。特許権の取得等に必要な法的手続や審判請求の代行、特許に関する鑑定などを主な業務としています。また、企業の海外進出・国際化とも相まって、知的財産権の世界的保護を実現する者としても、弁理士に期待される役割は大きくなっています。

-

新着情報

-

キャンペーン・おトクな情報

-

イベント・セミナー情報