行政書士

国民と行政のパイプ役を担う法律の専門家。コンサルティングから書類作成、提出の代理まで、そのもてる知識をフル活用し、クライアントをトータルサポートします。

- 2023年度 行政書士試験 合格実績 / 合格体験記![NEW]

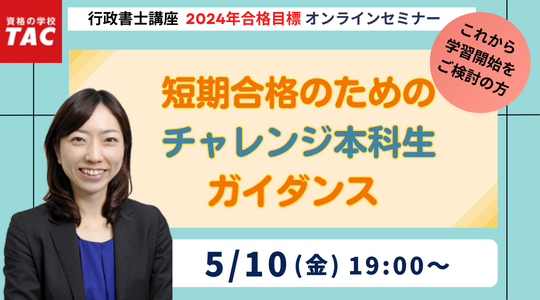

- オンラインセミナー 5/10(金)19:00~『短期合格のためのチャレンジ本科生ガイダンス』[NEW]

- 【ご安心ください】令和6年度 行政書士試験の改正にもTACはカリキュラム内でしっかり対応します![NEW]

- チャレンジ本科生『夏の早割キャンペーン第1弾』5/31(金)まで![NEW]

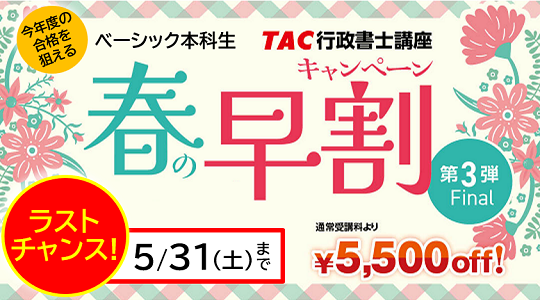

- ベーシック本科生『春の早割キャンペーン第3弾Fina』5/31(金)まで![NEW]

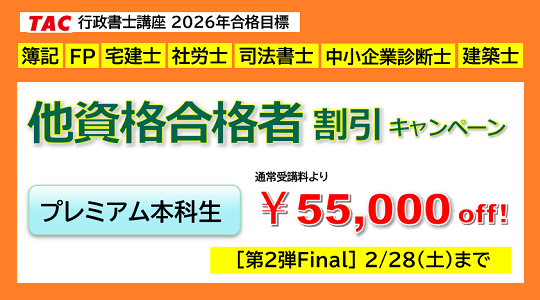

- 社労士/宅建/司法書士/診断士合格者はオトクに!『他資格合格者割引キャンペーン』[NEW]

- スマホでも!講義を無料でおためし「体験Web受講」

- 【無料】「令和5年度本試験 予想解答・解説集」PDF閲覧

思い立ったら学習開始!

開講時期や学習レベルに合わせて最適なコースが選択できます!

-

初学者の方

はじめて学習する方

-

受験経験者の方

現在、学習中の方

開講コース一覧

2024年合格目標

| 夏の早割他資格割

Web通信:5/15(水)より教材発送開始・5/17(金)より講義配信開始 |

超短期間で2024年度の一発合格を狙う、Web専用の超速修コース! 重要論点に的を絞った「チャレンジ講義」で合格に必要な知識をスピード学習。速修のINPUTと直前期の答練・模試などのOUTPUTで短期合格を狙う、Web通信講座限定コースです。 ★「夏の早割キャンペーン第1弾」5/31(金)まで! |

|---|

| 春の早割他資格割教育訓練給付

5・6月開講 |

今すぐ学習スタートで一発合格を目指せる!全国で教室クラスあり! 基本知識をしっかり習得できる「基本講義」から始まり、直前期の答練・模試がセットになった、合格に必要なINPUTとOUTPUTが含まれたコースです。 ★「春の早割キャンペーン第3弾Fina」5/31(金)まで! |

|---|

2024年合格目標

|

Web通信:5/15(水)より教材発送開始・5/17(金)より講義配信開始 |

超短期間で2024年度の合格を狙う、Web専用の超速修コース! 重要論点に的を絞った「チャレンジ講義」で合格に必要な知識をスピード学習。速修のINPUTと直前期の答練・模試などのOUTPUTで短期合格を狙う、Web通信講座限定コースです。 [全44回][学習期間の目安:3~5ヶ月][講義ペース:おおよそ週3回] |

|---|

|

6月開講 |

「スーパー答練」でとにかく問題演習を行いたい方へ! 問題演習を行いながら知識を再確認したいという受験経験者のためのコースです。経験者専用の「スーパー答練」で、段階的に実戦力を強化することができます。 [全21回][学習期間の目安:5ヶ月][講義ペース:おおよそ週2回] |

|---|

| 教育訓練給付

5・6月開講 |

基礎からしっかり復習したい方へ!全国で教室クラスあり! 基本知識をしっかり習得できる「基本講義」から始まり、直前期の答練・模試がセットになった、合格に必要なINPUTとOUTPUTが含まれたコースです。 ★一般教育訓練給付制度 対象(ビデオブース講座のみ対象) |

|---|

各本科生をお申込みの際は「再受講割引」はもちろん、「受験経験者割引」をご利用の場合も、e受付(ネット申込)でのお申込みが可能!

<注意事項>

e受付で「受験経験者割引」にてお申込みの場合は「本試験受験票」または「合否通知書」のデータをアップロードしてください。詳細はe受付サイトの「割引について」の『証明書等の添付による割引』をご確認ください。

デジタルパンフレットを閲覧する

お申込いただいた場合、個人情報の取り扱いにご同意いただいたものとして取り扱わせていただきます。

セミナー&体験講義をWebで!

視聴後のアンケート回答で

入会金¥10,000免除コードがもらえる!

合格への近道はTACにあり!

2012年~2023年 行政書士試験

TAC講座生

合格者累計実績 1,893名!

この実績を生んだ講座の5大特徴

「行政書士」

ますます広がる活躍のフィールド

行政書士は国民と行政のパイプ役を担う法律の専門家です。権利義務や証明に関する書類を作成する「書類作成業務」「許認可申請の代理」、そしてクライアントからの相談を受け、アドバイスを行う「コンサルティング業務」。知識をフル活用して、クライアントをトータルサポートしていくのが行政書士の仕事です。

-

新着情報

-

キャンペーン・おトクな情報

-

イベント・セミナー情報

- 関連サイト