宅建士(宅地建物取引士)

不動産の取引に関わるプロフェッショナル。「独占業務」があることに加え、「設置義務」が法律で定められていることが、安定した社会的ニーズにつながる大きな強みです。

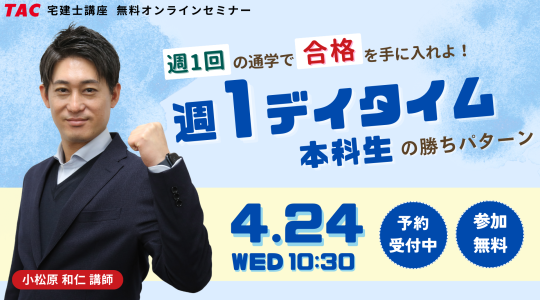

- 【オンラインセミナー】4/24(水)10:30開催!「週1回」の通学で宅建の合格を手に入れよ![NEW!]

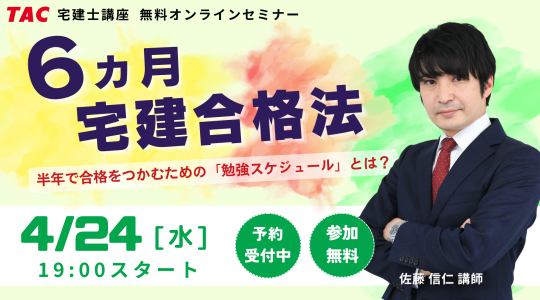

- 【オンラインセミナー】4/24(水)19:00開催!半年で合格をつかめ!6ヵ月合格法[NEW!]

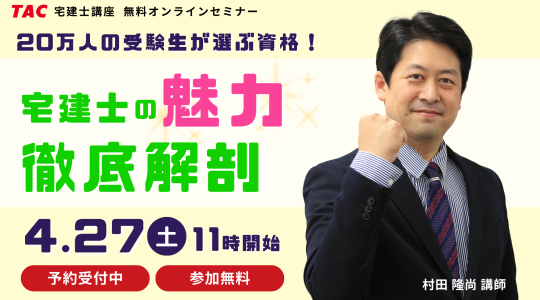

- 【オンラインセミナー】4/27(土)11:00開催!20万人の受験生が選ぶ資格!宅建士の魅力を徹底解剖![NEW!]

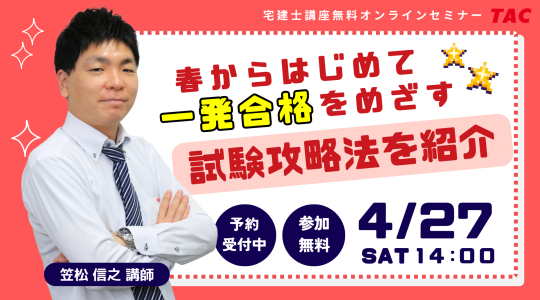

- 【オンラインセミナー】4/27(土)14:00開催!春から始めて一発合格を目指そう!試験攻略法を紹介[NEW!]

- 【4/30まで】春のトク得キャンペーン<第1弾>実施中!~総合本科生が10,000円off~[NEW!]

- 【5/31まで】春得スマートキャンペーン<第2弾>実施中!~スマートWeb本科生がお得~[NEW!]

- 【オプション】合格る直前対策シリーズ3月から順次開講!申込受付中!

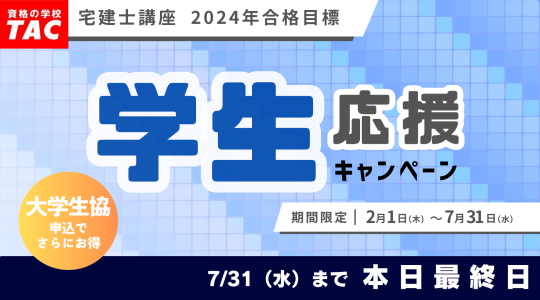

- 【7/31まで】学生応援キャンペーン実施中!~人気のコースが最大22,000円off~[NEW!]

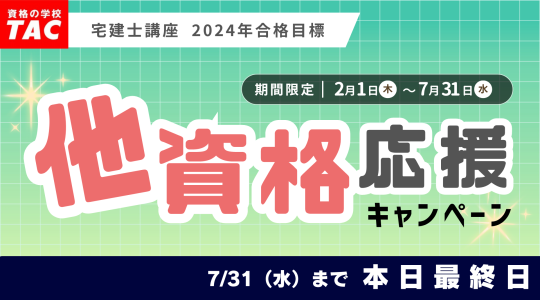

- 【7/31まで】他資格応援キャンペーン実施中!~人気のコースが最大22,000円off~[NEW!]

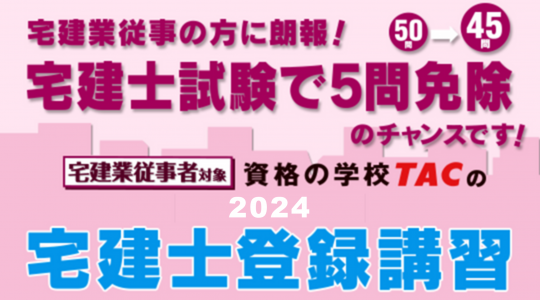

- 【宅建業従業者の方】2024年登録講習 お申込み受付中![NEW!]

- 【合格者の方】2024年登録実務講習 お申込み受付中![NEW!]

- 【初学から着実に合格】「総合本科生S」お申込み受付中!

- 【弱点を克服して再チャレンジ】「実力完成本科生」お申込み受付中!

- 【学習情報を配信】TAC宅建士【公式】Twitter はじめました!

思い立ったら学習開始!

開講時期や学習レベルに合わせて最適なコースが選択できます!

-

初学者の方

はじめて試験を受けられる方

-

学習経験者・独学者の方

受験経験者の方 -

宅建士試験合格者の方

宅建業に従事されている方

おすすめコース一覧

教室講義日程および講義視聴・講義配信・教材発送日程の詳細は、日程表にてご確認ください。

2024年合格目標 │ 本科生(おすすめ順)

| 申込受付中 今始めるならコレ

2024年4月・5月・6月開講 |

2024年目標からリニューアル! 4月~6月に学習スタートするならこのコース [学習期間の目安:4~6ヶ月][両立しやすい][講義ペース:おおよそ週2回] ★春のトク得キャンペーン《第1弾》実施中!4/30(火)まで! ★学生応援・他資格応援キャンペーン実施中!7/31(水)まで! |

|---|

| 申込受付中 今始めるならコレ

>>オンライン専用 2024年4月以降随時 |

デジタル講義・教材を活用し、スキマ時間の学習で効率的に合格を目指すオンライン専用コース [学習期間の目安:2~7ヶ月][超効率型][講義ペース:おおよそ週1~4回] ★春得スマートキャンペーン《第2弾》5/31(金)まで! ★学生応援・他資格応援キャンペーン実施中!7/31(水)まで! |

|---|

| 申込受付中 今始めるならコレ

>>クラス担任制 2024年5月開講 |

平日週1回の通学で、講師と一緒に合格を目指せる! [学習期間の目安:6ヶ月][両立しやすい][講義ペース:週1回] |

|---|

| 申込受付中

2024年1月・2月・3月・4月開講 |

2024年目標からリニューアル! 全くの初学者でも無理なく確実に合格が狙えるコース [学習期間の目安:6~9ヶ月][両立しやすい][講義ペース:おおよそ週2回] ★学生応援・他資格応援キャンペーン実施中!7/31(水)まで! |

|---|

|

上記以外にも多数のコースをご用意しております 詳細はコース・料金ページをご覧ください。開始時期や受験経験の有無に合わせて最適なコースをお選びいただけます。 |

2024年合格目標 │ オプション(おすすめ順)

| 申込受付中

2024年3月~順次開講 |

「弱点補強」や「やまかけ」など、必要なものを必要なだけ選べるオプション講座 知識の整理、弱点補強、やまかけなど必要に応じて選べ得点力をブラッシュアップできる講座を揃えております。

|

|---|

|

申込受付中

>>オンライン専用 2023年12/25以降随時 |

令和5年度(2023年度)の本試験問題を全問解説! 本試験問題50問をを1問ずつ取り上げて解説します。2024年度に受験予定の方で最新の試験傾向を確認したい方におすすめの内容です。 |

|---|

2024年合格目標 │ 本科生(おすすめ順)

| 申込受付中 今始めるならコレ

2024年4月・5月・6月開講 |

2024年目標からリニューアル! 4月~6月に学習スタートするならこのコース [学習期間の目安:4~6ヶ月][両立しやすい][講義ペース:おおよそ週2回] ★春のトク得キャンペーン《第1弾》実施中!4/30(火)まで! ★学生応援・他資格応援キャンペーン実施中!7/31(水)まで! |

|---|

| 申込受付中 今始めるならコレ

2024年3月・4月・5月・6月開講 |

「わかっていたつもり」を「わかった」に変える!弱点を克服できる学習経験者向け専用のコース [学習期間の目安:3~7ヶ月][アウトプット重視][講義ペース:おおよそ週2回] |

|---|

| 申込受付中 今始めるならコレ

>>オンライン専用 2024年4月以降随時 |

デジタル講義・教材を活用し、スキマ時間の学習で効率的に合格を目指すオンライン専用コース [学習期間の目安:2~7ヶ月][超効率型][講義ペース:おおよそ週1~4回] ★春得スマートキャンペーン《第2弾》5/31(金)まで! ★学生応援・他資格応援キャンペーン実施中!7/31(水)まで! |

|---|

|

申込受付中

2024年2月・3月開講 |

TACの主要答練をまとめて受講できるアウトプット完全制覇コース [学習期間の目安:7~8ヶ月][アウトプット重視][講義ペース:おおよそ週1~2回] |

|---|

|

上記以外にも多数のコースをご用意しております 詳細はコース・料金ページをご覧ください。開始時期や受験経験の有無に合わせて最適なコースをお選びいただけます。 |

2024年合格目標 │ オプション(おすすめ順)

| 申込受付中

2024年3月~順次開講 |

「弱点補強」や「やまかけ」など、必要なものを必要なだけ選べるオプション講座 知識の整理、弱点補強、やまかけなど必要に応じて選べ得点力をブラッシュアップできる講座を揃えております。

|

|---|

|

申込受付中

>>オンライン専用 2023年12/25以降随時 |

令和5年度(2023年度)の本試験問題を全問解説! 本試験問題50問をを1問ずつ取り上げて解説します。2024年度に受験予定の方で最新の試験傾向を確認したい方におすすめの内容です。 |

|---|

宅建士試験に合格された方

|

申込受付中

※申込受付中 |

資格登録に必要となる実務経験に代わる講習です。 資格登録をする予定の宅建試験合格者で、宅建業における実務経験が2年未満の方が対象となります。 |

|---|

宅建業に従事されている方

|

申込受付中

※申込受付中 |

宅建業従業者を対象とした講習です。 登録講習修了者は宅建士本試験で5問免除となります(願書提出時に手続が必要です)。 |

|---|

デジタルパンフレットを閲覧する

紙と同じ内容のパンフレットを、パソコンやスマートフォンから、郵送を待たずにいますぐご覧いただけます。

お申込いただいた場合、個人情報の取り扱いにご同意いただいたものとして取り扱わせていただきます。

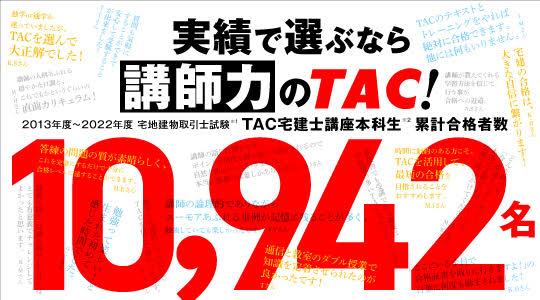

実績で選ぶなら「講師力」のTAC

2013年度~2022年度

宅地建物取引士試験※1 TAC本科生※2

累計合格者数 10,942名!

910名(2013年)+1,097名(2014年)+1,049名(2015年)

+1,216名(2016年)+1,256名(2017年)+1,255名(2018年)+1,285名(2019年)

+911名(2020年)+1,063名(2021年)+900名(2022年)

※1 2013年度~2014年度は宅地建物取引主任者試験、2015年度以降は宅地建物取引士試験となります。

※2 本科生とは、目標年度の試験に合格するために必要と考えられる講義・答案練習・公開模試等をパッケージ化したコースです。

※ 2023年3月8日までに調査にご協力いただいた方の判明分となります。

実績を出し続ける

TAC宅建士講座「3つの強み」

TAC宅建士講座の強みはズバリ「豊富な講師陣」「全国展開の校舎」「合格カリキュラム&教材」。合格者から毎年寄せられる、たくさんの声がそれを証明しています。

この実績を生んだ8つの特長

-

プロフェッショナル講師陣

試験対策のエキスパート

「頼れる講師陣」TACの講義はわかりやすさと合格への熱意が自慢です。「戦略的カリキュラム」と「オリジナル教材」を最大限に活用した講義で短期合格へと導きます。

-

ムダのない短期合格のカリキュラム

効率の良い

「戦略的カリキュラム」TACのカリキュラムは知識を吸収する「インプット」と、得た知識を問題演習で解答に反映させる「アウトプット」を効果的に組み合わせて、短期間で合格に導きます。

-

長年培われた合格ノウハウを凝縮

合格ノウハウが詰まった

「オリジナル教材」TACの教材は、長年の受験指導によって蓄積した合格ノウハウを反映し、本試験の出題傾向を徹底的に分析した上で、毎年改訂すると共に法改正にも対応しています。

-

ライフスタイルに合わせて選べる!

受講生のニーズに合わせて

「選べる学習メディア」無理なく学習を継続していただけるよう、通学から通信まで利便性の高い学習メディアを豊富にご用意しています。

-

学習の不安はこれで解消

「安心のフォローシステム」

欠席時の「クラス振替出席フォロー」や全国のTAC各校の空き教室を「自習室」として開放するなど、忙しい方でも安心の充実したフォロー体制を完備しています。

動画で見る!

体験講義/各種セミナー/合格祝賀会/講座説明会

「宅建士の資格情報」や「合格するための学習法」についてのセミナーや、努力の末に見事合格をつかみ取った合格者の方が多数参加された「合格祝賀会」の様子を動画でご紹介します! その他、体験講義も無料で配信しております。お見逃しなく!

TAC宅建士講座の公式Xアカウントです。合格を目指す方に向けて、試験情報、学習サポート、イベント情報、解答速報などをお届けしていきます。お気軽にフォローしてください!

TAC宅建士講座の公式YouTubeアカウントです。合格を目指す方に向けて、学習に役立つコンテンツをお届けしていきます。チャンネル登録お願いします!

-

新着情報

-

キャンペーン・おトクな情報

-

イベント・セミナー情報

2024年合格目標

- 【オンラインセミナー】4/24(水)10:30開催!「週1回」の通学で宅建の合格を手に入れよ![NEW!]

- 【オンラインセミナー】4/24(水)19:00開催!半年で合格をつかめ!6ヵ月合格法[NEW!]

- 【オンラインセミナー】4/27(土)11:00開催!20万人の受験生が選ぶ資格!宅建士の魅力を徹底解剖![NEW!]

- 【オンラインセミナー】4/27(土)14:00開催!春から始めて一発合格を目指そう!試験攻略法を紹介[NEW!]

- 【4/30まで】春のトク得キャンペーン<第1弾>実施中!~総合本科生が10,000円off~[NEW!]

- 【5/31まで】春得スマートキャンペーン<第2弾>実施中!~スマートWeb本科生がお得~[NEW!]

- 【オプション】合格る直前対策シリーズ3月から順次開講!申込受付中![NEW!]

- 【7/31まで】学生応援キャンペーン実施中!~人気のコースが最大22,000円off~

- 【7/31まで】他資格応援キャンペーン実施中!~人気のコースが最大22,000円off~

- 【宅建業従事者対象】2024年登録講習申込受付中![NEW!]

- 【令和5年度】合格者の喜びの声公開中!

- 【オンラインセミナー】4/24(水)10:30開催!「週1回」の通学で宅建の合格を手に入れよ! [NEW!]

- 【オンラインセミナー】4/24(水)19:00開催!半年で合格をつかめ!6ヵ月合格法 [NEW!]

- 【オンラインセミナー】4/27(土)11:00開催!20万人の受験生が選ぶ資格!宅建士の魅力を徹底解剖![NEW!]

- 【オンラインセミナー】4/27(土)14:00開催!春から始めて一発合格を目指そう!試験攻略法を紹介[NEW!]

- 【過去問まるばつクイズを配信中!】TAC宅建士【公式】Twitter をフォローしてスキマ勉強!

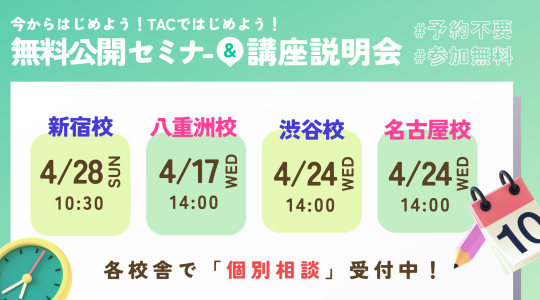

- 【宅建士の仕事や試験制度がわかる!】2024年合格目標『無料公開セミナー』のご案内

- 【TACの講義を無料で体感!】2024年合格目標『無料体験入学』のご案内!